本報記者 段丹潔 班曉悅

近日,中央和國家機關團工委、中央和國家機關青聯決定,授予199名同志中央和國家機關青年五四獎章,授予120個集體中央和國家機關青年五四獎章集體。其中,中國社會科學院考古研究所(中國歷史研究院考古研究所)夏商周考古研究室榮獲中央和國家機關青年五四獎章集體。

夏商周考古研究室是中國夏商周考古學的領軍團隊,長期堅守在夏、商、周三代的都邑遺址一線工作,深度參與了夏商周斷代工程、中華文明探源、商文明研究等一系列重大學術課題。研究室11位青年研究人員扎根田野考古,成為野外工作的主力軍,普遍年均田野工作時長近300天。他們無懼寒暑,不避風雨,用堅守詮釋初心,取得了許多優秀成果。

田野是考古生命力所在

野外工作與農時相合,早上七點,當清晨的陽光灑向河南洛陽偃師二里頭的考古工地時,隊員們已經開始了一天的野外考古發掘。而午休時,隊員們往往會對發掘完畢的碎陶片進行整理。二里頭工作隊的蘇軍航告訴記者,這些陶片記錄著中華文明起源和歷史,整理過程需要精細處理,經過清洗、晾曬、編號、統計、拼合、修復后,選取標本繪制線圖,而其他的陶片則將被存入庫房。晚上下班,隊員們還需要對當日發掘的文物入庫,完成發掘日記,整理當日發掘遺跡的記錄和圖紙、照片,為各類電子記錄設備充電、保養,準備次日工作需要的耗材。“一個發掘季9—10個月,但對這樣一個發掘季資料的全面整理、消化,卻往往要花上3年以上的時間。如果再加上各類科技樣品的取樣和檢測,時間只會更長。”蘇軍航說。

考古學知識生產的鏈條長、周期長,甚至在可以預見的相當長一段時期內,考古學的田野工作仍將是一種需要高投入的勞動密集型知識生產方式。但這樣日復一日、漫長甚至有些枯燥的工作中,在一代代考古人的接續努力下,湮沒于黃土深處的中華早期文明圖景,正逐漸變得清晰。考古研究所二里頭工作隊的青年隊員們長期遠離家鄉,在考古現場推動二里頭遺址城市布局、宮殿區演變、功能區劃分等關鍵學術問題研究。在他們看來,“田野考古是考古學生命力之所在”。

為落實黨中央關于二里頭遺址考古和夏文化研究的指示批示精神,做好二里頭遺址的發掘、研究、資料整理、報告編寫和出版工作,二里頭工作隊的青年同志們在繁重的田野工作之余,積極配合院黨組、所領導和領隊完成各項交辦任務。自2024年以來,二里頭工作隊的青年同志們全力以赴協助領隊完成《二里頭遺址宮殿區2010—2018年發掘報告》《二里頭玉器與夏王朝》《二里頭文物集萃》《二里頭遺址勘探報告》等重要考古報告、圖錄及專著的大部分撰寫工作,預計總字數達數百萬字。與此同時,青年隊員們也不斷提高自身研究與闡釋水平,利用一切可利用的時間,在聚落考古、天文考古、青銅器考古、陶器考古、墓葬考古等領域持續深耕,從各自研究方向出發,為二里頭遺址與夏文化的系統性研究作出新貢獻。

堅定考古事業的初心

在黨建引領下,夏商周考古研究室成為青年學者成長成才的沃土。2024年,夏商周考古研究室牽頭申報的“三代都邑的墓地人群結構與血緣組織關系研究”入選國家文物局首批全國考古人才振興計劃項目,該項目以夏商周考古研究室青年同志為主體,聯合中國社會科學院科技考古與文化遺產保護重點實驗室、北京大學等單位的青年學者組成創新團隊,聚焦夏商周考古的前沿問題,通過有組織科研凝聚力量,助力青年學者的成長。“80后”的王迪同志2023年3月被中國社會科學院評為“中國社會科學院青年拔尖人才”,2024年被任命為安陽工作站副站長,發揮了研究室青年同志的模范作用。

2025年是安陽工作隊趙珂藝入職的第三年,年紀輕輕的她已經參與過洛陽漢魏故城遺址、殷墟遺址、陶寺遺址、二里頭遺址的發掘工作。在殷墟大司空南地工地,時間緊、任務重,剛到工地時每天甚至需要繪制40張以上的遺跡圖,這讓剛剛走出校門的她見識到了真正的田野工作有多難。她告訴記者,河南盛夏40多度的高溫如同蒸籠,通常需要在太陽落山后加班到晚上七八點才能結束一天的田野工作。12月的黃土高原寒風肆虐,常吹得人睜不開眼,但是隊員們依然在漫天黃沙中堅守崗位,在嚴寒酷暑的考驗中磨煉意志,堅定信念,快速成長。

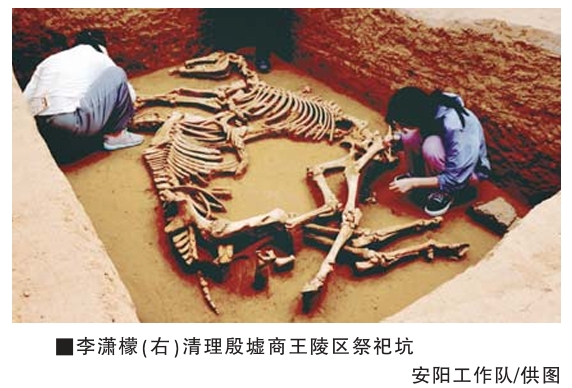

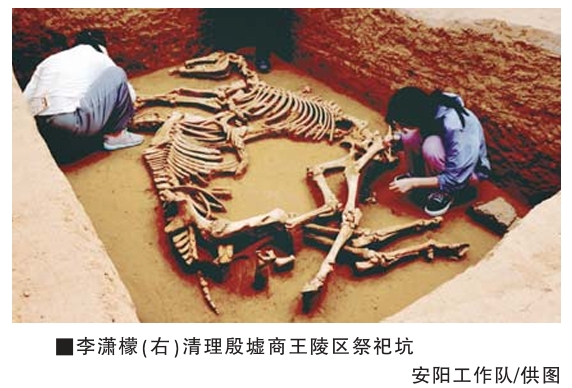

在基層考古工作中,存在著諸多困難與挑戰,考古現場條件艱苦是其中之一,考古隊員們需要在高溫或者寒冷環境中進行勘探、發掘。“在炎熱的夏天有勘探任務時,我們會在出發前習慣性地‘灌’一瓶藿香正氣水;勘探時,我們需要在田地或樹林里穿梭,皮膚被曬傷、蚊蟲叮咬是常事,也曾有過中暑、淋雨經歷。”安陽工作隊李瀟檬向記者講述道,“對于考古的熱愛讓我們始終堅守崗位”。

野外工作總是存在諸多不確定性,甚至是危險。2023年7月底,京津冀地區遭遇百年不遇的強降水,當時太行山工作隊正在河北保定富位村開展工作,發掘地點距離河道僅200米,強降水來襲時,時為太行山工作隊隊員的王含元在隊長的帶領下,與工人、學生一同冒雨遮蓋保護關鍵遺跡。然而,大雨持續了48小時以上,河水漫灌進村,駐地院墻裂縫,隔壁鄰居房屋和院墻倒塌,情勢十分危急。但全隊卻在保護人員安全的前提下,首先做好文物安全防護措施,第一時間打包電子數據和圖文資料,準備干凈飲用水和干糧,隨時準備冒雨蹚水轉移。幸而最終有驚無險,在被困4天后,成功保證了人員、文物和財產的安全。

強降雨后,富位村西南臺地有塌陷、垮塌,并有遺跡暴露。大雨剛停,考古隊立即涉水對相關區域進行了實地探查,垮塌斷崖處暴露磚室墓數座,并在村西南側臺地發現多個盜洞,隊員們立刻投入到搶救性發掘工作中。

日間早出晚歸深耕田野,夜間焚膏繼晷手不停揮。夏商周考古研究室的青年研究人員以扎實的考古工作為基石,再接再厲,不畏困難,在堅守中為考古事業貢獻著青春力量。

為青年成長創造良好條件

三年來,夏商周考古研究室集中新引進了14名青年研究人員,35周歲以下青年占絕大多數。夏商周考古研究室主任常懷穎表示,為盡快幫助青年同志成長成才,保證人才梯隊建設,研究室以“青年導師”方式充分發揮考古隊內的“傳、幫、帶”傳統,幫助青年同志完成從學校到科研工作的轉換,幫助他們確定研究方向與領域,為青年同志創造良好的成長條件。

在全體成員的共同努力下,過去五年,夏商周考古研究室出版考古發掘報告4部、專著和科普讀物20部,發表發掘簡報46篇、學術論文400余篇,研究室主導或參與的項目連續獲評2022年、2023年和2024年度全國十大考古新發現,研究室成員主持的多項國家社科基金項目順利結項并獲評優秀,取得了極為豐碩的學術成果。

夏商周考古研究室是一個兼具學術厚度與青春熱度的集體,此次榮獲中央和國家機關青年五四獎章集體,是對既有成績的肯定,也是對今后工作的激勵。這一集體是全國青年考古工作者長期扎根田野、奉獻基層的縮影。

夏商周考古研究室全體成員表示,未來將繼續傳承、發揚考古工作者的獻身精神,培養有信仰、有情懷、有正氣、有擔當的青年鐵軍,以考古學研究助力地方文化遺產保護;以深厚的愛國情懷、堅定的學術志向、頑強的學術作風,聚焦國家和人民關心的重大學術問題,攻堅克難,取得重大成果,書寫屬于新時代考古人的奉獻篇章。